La spontanéité est un trait de caractère ou un comportement qui implique d’agir ou de réagir de manière naturelle, sans planification préalable ou sans contrainte externe. Cela peut se manifester de différentes manières, comme dire quelque chose sans réfléchir, agir selon ses impulsions, ou exprimer des émotions sincères sans retenue. La spontanéité est souvent associée à l’authenticité et à la vivacité d’esprit, et elle peut être perçue comme rafraîchissante et charmante dans de nombreuses situations sociales. Cependant, elle peut aussi parfois conduire à des actions imprudentes si elle n’est pas équilibrée par la réflexion ou la prudence.(Chat GPT)

Spontanéité : retenez bien ce mot, car je vais vous montrer à partir de quelques informations dans l’air du temps, qu’il est appelé à entrer dans le dictionnaire du vieux français, et que vous risquez bien de l’oublier pour la simple raison qu’il n’aura bientôt plus rien à nommer …. Démonstration.

« Bernard Pivot est mort » titre le journal 20 minutes, qui commente l’ambiance de son émission : « Cette émission qu’il anime en direct, après le Concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninov, est indétrônable le vendredi soir. On y rit beaucoup, on rivalise d’esprit, on fume et on boit, on s’insulte, on s’embrasse… Les géants des lettres se succèdent dans ce salon d’un nouveau genre où Bernard Pivot sait créer une intimité et réunir des duos improbables. Cavanna essaie de faire taire un Charles Bukowski ivre mort avec un fameux « Bukowski, je vais te foutre mon poing dans la gueule ! », auquel Pivot ajoute : « Shut up… ». Soljenitsyne y défend L’Archipel du goulag et ses mémoires. Marguerite Duras lui avoue : « On boit parce que Dieu n’existe pas. »

MERCI Monsieur Pivot, rien que de vous savoir disparu vous nous manquez déjà… !

Inutile de procéder à une longue démonstration pour constater combien le téléphone portable, loin de permettre et multiplier les échanges verbaux spontanés, vous met à distance de votre interlocuteur même lorsqu’il est devant vous : soudainement happé par une « notification », ce n’est pas lui qui a disparu, c’est vous ! Il s’en excuse (parfois), mais ça ne rend pas la relation plus vivante sur le plan des réparties !

Les jeunes de 20 à 25 ans ne sont, quant à eux, pas dans le meilleur des mondes de la spontanéité en matière de sexualité selon une enquête de Philosophie Magazine, qui titre en couverture de son numéro de mai à leur sujet : « Sexe, qu’est-ce qui coince ? » A partir d’une enquête le journal met en évidence leur difficulté à être spontanés sur ce créneau, prisonniers qu’ils sont d’une part des injonctions contradictoires en vogue sur les notions de couple, de genre, de relation homme/femme, d’autre part des normes conservatrices séculaires qui persistent dans leur environnement familial ou amical.

A ce contexte s’ajoute le développement de l’idéologie woke qui tend à faire de chacun de nous un suspect, à la fois oppresseur et oppressé, ce qui ne nous encourage pas à la spontanéité dans les conversations, même entre amis ! La Revue des Deux Mondes (avril) explique que si vous êtes juif vous êtes forcément l’oppresseur des palestiniens tout en étant victime de l’antisémitisme, que si vous êtes un homme blanc votre mentalité est indubitablement suspecte de colonialisme et contribue, de façon inconsciente mais réelle, à votre comportement patriarcal, … Si vous êtes un écrivain et que votre roman comporte des personnages féminins vous seriez bien avisé que votre écriture soit révisée et corrigée par une auteure (une femme donc) avant publication. La spontanéité de votre écriture risque bien d’être mise à mal…

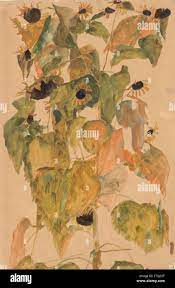

De quoi s’interroger sur la puissance de cette vague woke et sur ses notions de morale et de décadence, qui reviennent régulièrement nous hanter, et dont la spontanéité est une victime collatérale. « Le tableau volé », un film actuellement en salles déroule l’histoire vraie des « Soleils d’automne », un magnifique tableau d’Egon Schiele volé par les nazis et retrouvé par hasard dans le grenier d’une maison de Mulhouse. Ce tableau avait été saisi en raison de son caractère « décadent » selon l’idéologie nazie. Je vous le recommande, la narration et les acteurs sont excellents !

Mais ne désespérons pas ! Voici une bonne nouvelle pour la sauvegarde de la liberté d’expression et la spontanéité : dimanche prochain, jour de l’émission de la chroniqueuse Charline Vanhoenacker sur France Inter, « Le grand dimanche soir », les six principaux syndicats ont déposé un préavis de grève. Un mouvement pour contester la décision de suspendre le chroniqueur Guillaume Meurice pour avoir traité Benyamin Netanyahou de « nazi sans prépuce », et pour la défense d’une radio dont la liberté de ton, l’humour et l’insolence sont la marque de fabrique, selon le communiqué.

Une fois de plus la résistance s’impose, en effet !

Alexandre Adjiman

Le 8 mai 2024